當日我們離開時,見到門外有遊人排隊,看來是有外界預約的參觀團。但由於是外間團體,他們的旅遊車就要在門外落客離開,而我們跟博物館的團,大家都是政府部門,所以旅遊巴就直接進內落客了。

接待的消防退伍義工再三提醒,由於臨近結業會操,當天或有新人在內加操(可能是被教官罰的),所以見到的話請勿拍照。但到最後我們都見不到有人在操練,只見到有幾批新人揹著巨型背包離校休假。他們都預約了的士接送,畢竟雖然有個巴士站,但只有繁忙時間才有四班車來往這裡和坑口站,如果不叫的士真的會叫天不應叫地不聞。

洧防救護學院佔地頗大,但仍可以一眼望完,而更重要的是集中了很多特別訓練設施﹕

穿越博物館登上頂層,就可以進入看台和教學大樓。看台正面就是三幢主要訓練大樓,這個設計顯然就是打算大會操時向看台觀眾現場表演的﹕

左邊那幢三不像的是救援訓練樓,故意包括不同類型的住宅、商店、廠房和辦公室構型(義工笑說那些住宅內部裝備真的可以住人),讓消防員練習不同環境的搜救方法(畢竟像卡啦OK或迷你倉這裡密閉空間真的曾令消防員殉職)。

中間那幢操練塔比較簡單,其實即是外面消防局都有的「喉架」(下文再述)。

右邊那幢「滅火訓練場」可以見到左側有煙燻跡,因為那是受控噴火噴煙設施,讓消防員訓練在不同環境救火的。

看台旁邊就是一條「教育翔廊」,不是長廊嗎﹖原文如此﹕

很明顯就是用來包圍大操場給觀眾看表演,而且順便可以方便來賓參觀周遭設施的設計。

操場地面可以見到很多條紋,義工說那不是劃上去的,而是因為學員鞋底有鐵碼,步操訓練時天天踩在同一路徑上面刮出來的。他笑說啟用一年左右就這樣了,用十幾廿年後應該會刮了幾條溝出來。

翔廊背後(即左邊)其實是教學大樓附設的消防車輛停泊處,就像一般消防局地下的模樣。遠方可以望到一部「Ngong Ping衫碌拎」的模型,用來訓練高空拯救﹕

再向前走就是水上事故訓練場。除了船舶模型外,外圍的水池其實也可以作急流拯救訓練用,照片可見水池中用膠柱圍起了不用線條來製造水流。

雖然水深只有1.5m,但身處急流時也挺狼狽的。

翔廊右側可以見到一紅一綠兩個街井。紅色當然是最常見的淡水街井,青衣也曾經有黃色的鹹水街井(當年為避制水而設,由於鹹水有腐蝕性所以已逐漸減用)。綠色的據聞迪士尼也有,原來是使用回收水的意思。學院每天練習救火用那麼多水,回收使用也很正確。(他們曾經試過因為操作失誤,把有泡的水排出溪澗,成為新聞。)

另外還有銀色的是未啟用街井。根據消防處,故障街井的管口要塗藍色,而底部有白色帶是指街井直接由主幹水管供水(維基條目認為這是指制水時仍可使用之意)。

翔廊尾端是觀景台,前方是崩塌搜救訓練場,顧名思義。除了香港消防處,新加坡民防部隊博物館裡面也有特地提到他們在樓宇崩塌現場的救援工作,可見這是大都市消防部門的重點發展。

左側後方就是室內煙火特性訓練中心,跟前面模擬實際環境的滅火訓練樓不同,這一座訓練特別類型的火,例如會用上一千度高溫的火去鍛煉消防員不要怕火,還會模擬那些《烈火雄心》片集可以見到的閃燃和回燃現象。

訓練中心前方是「消防科學中心」,似乎是實驗室之類,應該是教學員檢驗不同火源造成的火場分別,用來訓練辨別縱火吧﹖

崩塌搜救訓練場後方,其實還有其他設施,但我們無緣參觀。

左側室內煙火中心後面有個像油鼓的,就是燃料庫事故訓練場。

塌樓正後方可以見到有模型飛機,是飛機事故訓練場。

飛機後方其實還有交通事故訓練場,裡面有行車隧道和鐵膠最愛的百勝角站。

塌樓右後方可以見到油站,是用作加油站事故訓練場和汽車事故訓練場。

左側的塔樓相信是配合飛機事故訓練場,模擬機場消防局的瞭望塔。

右側另外還有駕駛訓練中心,消防處司機除了要考政府車牌外,也要因應每種消防車輛的不同規格,再接受額外的訓練才可駕駛。

然後就回到博物館內部參觀,由頂樓向下走。首先見到就是機場消防局的展板﹕

一向知道機場消防局在跑道兩端各有海上救援局,只是不知道原來在啟德時代就已經設有主局和分局。現在主局在南跑道以外,但其實也是禁區範圍。而分局就在機場正中,負責北跑道。

一些歷史中用過的肩章、勳章和笛繩之類(不過維基條目指這條繩不是用來綁銀笛),但沒有說明其實看了也不清楚內容。

旁邊的就清楚得多,二十年代的消防員和七十年代消防/救護員不同職能的胸章和臂章﹕

另外還有不同年代的消防處徽章﹕

然後就是不同年代的消防制服。這是現在負責通訊控制的人員制服,帽上就如指揮車一樣有紅白格。

現在的行動組消防員制服,右邊是所謂「黃金戰衣」,左邊是高空搜救制服。

現在的救護員制服,右邊是救護電單車制服。

我們印象中比較深的,應該是左邊那套八九十年代的消防員制服(七八十年代也一樣,只是用黑帽)。最易認的就是胸前背後的大反光「工」字。

右邊是九十年代至二零一零年的消防員制服,旁邊那個架是手動式捲喉機。

印象中澳門不只掛風球比香港遲,連消防員制服也換得比香港遲,香港消防員已經換上右邊那套制服之後,看電視新聞還見到澳門消防員穿著「工」字制服救火的。

八九十年代消防員的制服還有這些,右邊是指揮控制組的制服﹕

印象同樣深刻的就是右邊這套八十年代救護員制服,當時港產片全盛,很多電影都有這套制服出現。例如《飛虎雄心》裡面飛虎隊副隊長大腿槍傷嚴重出血,穿著這套制服的救護員表示要把他送院,然後就被副隊長用槍指著命令只准打嗎啡止痛。

左邊是救護電單車制服。

左邊的也是八十年代救護員制服,右邊就是六十年代的消防員。

這套戴白帽的就是五十年代的機場消防員﹕

七十年代的消防船員是咁的﹕

右邊是七十年代救護員,左邊則為六十年代的指揮控制人員﹕

右邊是五十年代消防員,左邊就是後備消防員(類似輔警,後備消防隊於1975年解散)。

回到歷史原點,十九世紀初的歐籍消防員就是這樣﹕

而當時的華籍消防員就是這樣,很大隻字寫著「水車館」即消防局舊稱﹕

消防員禱文,這類似屏風,背後另有紀念殉職消防員的名牌,鑲在一道木材飾面的牆上,印象相當莊嚴。

在下本想拍下殉職名單,但職員以「尊重」為由勸阻。雖然那並非神龕,在下只想拍下名單亦無輕蔑之意,不過對方認為不宜拍照當然也要尊重。

下一層樓主要介紹通訊控制組。控制室佈景當然是從舊系統拆下來重裝,不過這面有點奇怪,為何港島總區會包括機場的呢﹖

現在用的系統是第三代,義工指因為用了超過十年,處長已透露將更換新系統,但具體時間未明。

通訊控制室當然要有街道圖,也要有街名地名的小冊子。這種叫Gazetteer的地理辭典聽起來很像Gazette(憲報),但完全是兩回事。讀圖書館學時講參考資源還要學這個,但之後網絡包天包海,當然也就很少用到這些東西了。

消防處每年處理的救護召喚(2015年七十五萬宗),是消防召喚(同年六萬七千宗)的十倍不止。看這個就不難理解為何救護同事往往有怨氣,認為自己寄人籬下每天忙死沒人理。

講防火的這部分,樓梯增壓防煙這一點,倒是好像沒聽見哪幢大廈用了。(醫院病房用氣壓控制感染就聽得多)

第一代指揮車(1960-1976)可以拉起屏幕,在車外形成空間供控制組員使用。

有趣的是當時車尾識別牌寫著「九龍新界 MAINLAND」字樣,顯示當時九龍新界還是同一個總區。

第二代指揮車(1987-2001)以旅遊巴改裝,車身較大,尾部尚可供其他部門使用。

第三代指揮車(1998-2016)重點是增設獨立發電機,不用依賴市電。

第四代指揮車(2013-)就像東京消防廳的特殊救急車(我有一架小模型),車箱可以推出來,增加內部空間。義工說給十幾個不同部門同事一起開會都可以。

這是以前地下鐵路中使用的無線電中繼器,因為隧道裡往往是無線電不通的。後來機電工程署要求地鐵陸續在隧道中加裝天線,現在就不需要用這個了。

再下一層是救護展區。這是六七十年代的救護車﹕

我們比較熟悉的當然是八十年代的Benz救護車和流動醫療車﹕

救護用具也有很多更新,例如這就是初年的心臟去顫器,非常大部。左邊那部心電圖儀是可以拆開另外使用的。

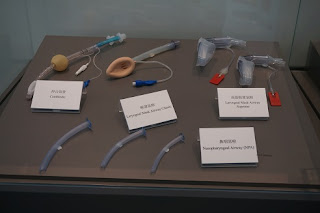

右上角那些「高級喉罩氣喉」最有用之處,就是不需要像《仁心仁術》的醫生般照喉鏡找氣管,直接插進去,順著一拗就會插入氣管。

而因為救護員於1992年開始陸續接受急救醫療助理(EMT)訓練(往往又被稱為輔助醫療技師/Paramedic),不再只提供急救和送院服務,在某些特定情況下亦可以使用藥物。除了靜脈輸液(吊鹽水)外還可以提供哮喘噴霧、血糖藥、抽搐藥、止痛藥、心紋痛藥、敏感藥,甚至是濫用藥物的解藥。

步落地下的轉角可以見到舊時的救火用具,例如這個長洲水龍。

地下陳列了更多真車﹕

這是八九十年代用的福特救護車﹕

五十年代叫「搶救大樓梯」的梯車,奇就奇在原來它在八十年代才退役﹕

二十到五十年代的泵車,由於物資缺乏,要借民間車輛拖到現場才能用。

這相信是長洲用的小型救護車﹕

這應該也是長洲用的小型消防車﹕

以前八鄉消防訓練學校的模型,有人進去實地作廢墟攝影,看倌可以看看。

等候旅遊巴的時候,可以望望博物館門外的重型街井。這類街井主要是為了啟德機場而設。

當年啟德機場的航道就在鬧市上空,而且航道要中途轉彎不能依靠自動導航,所以被視為最危險機場之一。為防飛機在鬧市墮毀不可收拾,所以航道沿線就有這種重型街井(網上資料指港九都有,而且不全都在航道下方),以便有意外時可有特大水源。機場西遷後,由於不再需要,所以陸續被拆卸。

---------------------------

同團下午還去了葛量洪號滅火輪展覽館,不過因為2008年已去過,所以就直接搬舊文舊相好了﹕

船身的白色凸塊相信是用來避免鏽蝕的鋅塊。

水炮角度原來是用蝸輪(worm gear)控制的﹕

很多人排隊上駕駛台(我總有衝動稱之為艦橋)參觀﹕

老媽問這是啥。估計是放訊號旗的格子。(方按﹕這一次見到有人把掛滿訊號旗的葛量洪號稱為「掛萬國旗」。雖然這種掛滿彩旗的模樣,香港人的確習慣稱為「萬國旗」,但其實只要仔細望照片就知道那些不是國旗,而是訊號旗。)

老媽又說,舊時的消防徽章比回歸前的最後那個合理,畢竟消防員是用斧頭的……

儘管我知道那隻獅子是英王的象徵,但怪就怪在,香港消防隊從來沒被冠上「皇家」。

(記憶中香港只有五個部門有「皇家」﹕皇家香港天文台、皇家香港警察、皇家香港輔警、皇家香港軍團(義勇軍)、皇家香港輔助空軍(即政府飛行服務隊前身)。天文台是唯一有「皇家」的文職機構,其餘都是紀律部隊。)

這些展出的消防頭盔職級識別標誌,十分的骰有趣﹕

---------------------------

其實去年在下也去了參觀青衣消防局,只是沒寫介紹,不妨在這裡順道分享。

消防哥哥打開細搶救車後門,裡面每一格都有不同裝備﹕

除了各種救援裝備,也有這塊應該在烈火雄心之類的劇集或電影都出現過的牌子﹕

這塊「入口指揮」用的牌,下面記錄了各煙帽隊進入火場的隊員和計時。上面就有一塊對照牌,按照入場前氣樽的氣壓便知可用時間。每個氣樽都有這樣的牌﹕

消防哥哥拿了兩件東西給大家試,其一就是揹氣樽﹕

(當然在下沒有試,其他人揹的相就為免影響私隱不貼了。)

另一就是拿液壓爆破器,可以用來剪開或撐開物件。兩者都很重,所以消防員需維持良好體能﹕

剪鉗當然不是就這樣用得到的,一是接駁燃油的油壓泵,一是用腳踏油壓千斤頂﹕

除了搶救用品,車上亦有救人的硬兜抬床和急救用具,救護員未到場前消防員也要做點簡單急救﹕

泵車固然裡面是大水缸和泵機,但這支開啟消防街井的鐵筆也很重要﹕

這支也像鐵筆的東西,是用來捲喉的(就像在博物館見到的那部)﹕

泵車上方除了探照燈,還有遙控噴嘴﹕

遙控噴嘴就是用這個控制﹕

就像細搶一樣,泵車每格都有不同工具,有趣的是底架還有一大堆不同形狀的喉頭可供選用﹕

消防局最令大人小孩興奮的自然是那條銅柱,雖然士摩妮小姐另有用途,但這裡自然是供消防員無需爬樓梯快速出動。可惜的是安全問題無法給大家試玩(說不定大家來參觀其實就是為了玩這個 :P ),只能由消防哥哥親身示範,小朋友嘩聲連連﹕

為免消防員不慎觸地受傷,銅柱底部其實是有軟墊的。旁邊寫明「未經訓練不准使用銅柱」﹕

(雖然很明顯這條柱不再是銅的吧,只是習慣說法。)

這塊牌顯示了整間消防局的人手架構﹕

本局由一位助理消防局長領導(三粒花,但消防帽仍是黃色,算前線主管),下面分為三組輪值。碰巧今天當值的是A組,BC組休息。

A組主管是一名高級消防隊長(兩花一柴),今天休假(見下方休假欄),暫時由一名消防隊長(兩粒花)帶領。BC組也是類似,B組似乎還有一位見習消防隊長。

A組本來有四位總隊目(三柴),其中一位是署任,但這天有一位請病假、另外那位署任總隊目也輪休,所以只有兩位總隊目當值。其餘的隊目(兩柴)和消防員就分別歸入各消防車中,其中一位負責駕駛。

想一眼分辨消防局和救護站,最簡單就是消防局有喉架。名為喉架其實只是一座樓梯塔,一則用來操練體能和雲梯運用,二則用來晾乾用過的膠喉(膠喉太濕會被細菌侵蝕的,小時候看書有提過)。雖然據聞藍田消防局是沒喉架的,正因為它本來是救護站。

喉架旁邊那間平房,其實是用來收藏滅火泡沫的泡倉。

消防局裡面附設油站,大概是因為政府車輛有權用免稅油﹕(專利巴士亦可用免稅油故自設油站)

參觀完畢碰巧就有人要奉召出動,祝平安啦。