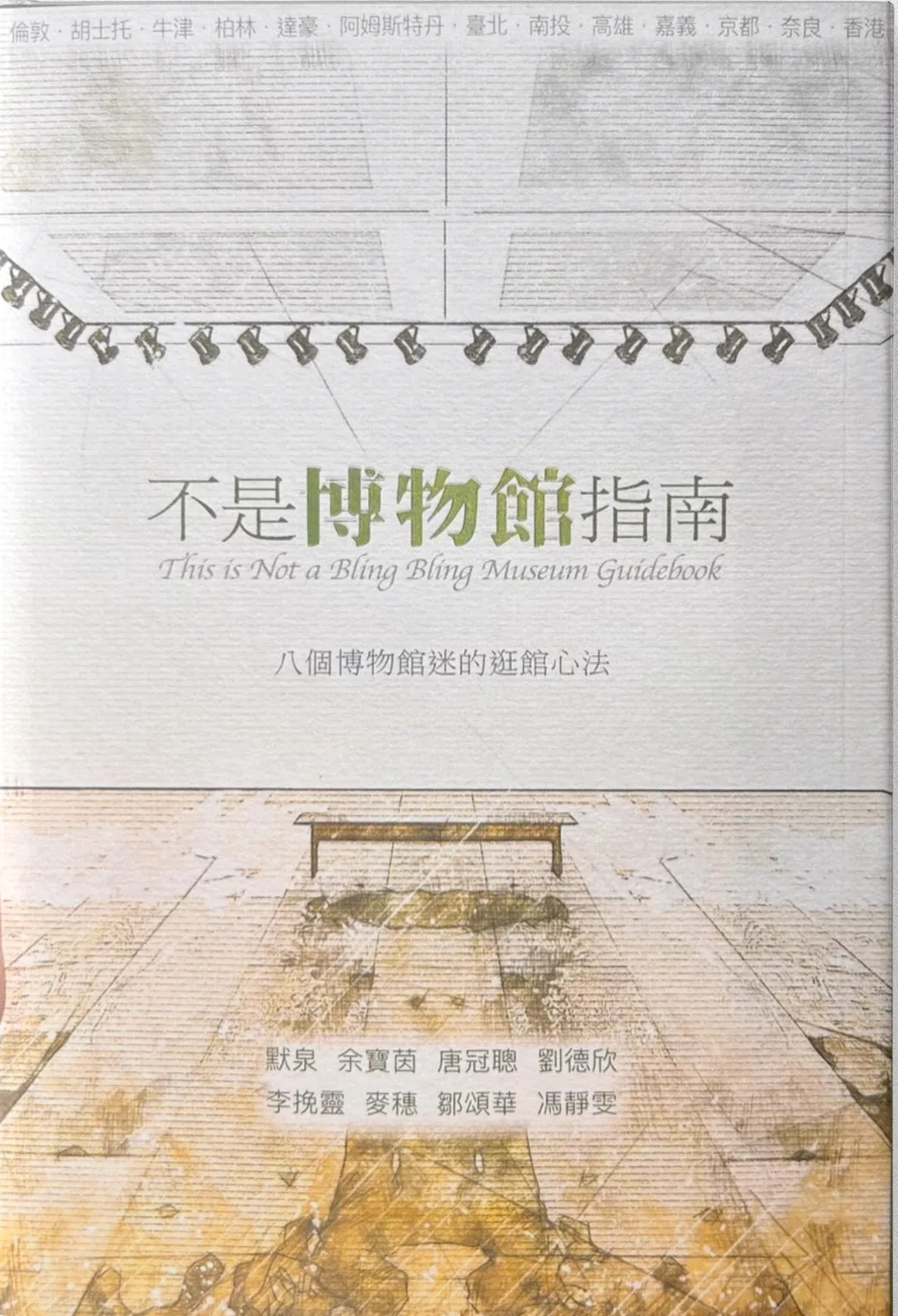

默泉、余寶茵、唐冠聰、劉德欣、李挽靈、麥穗、鄒頌華、馮靜雯《不是博物館指南﹕八個博物館迷的逛館心法》,香港﹕毫末書社,2025

方某也喜歡逛博物館(雖然方包出世後就很少去),見到本地有相關出版,自然會捧一下場。

書中有八位作者,但文章不只八篇,因為部分作者多於一篇(默泉四篇、麥穗三篇,余寶茵兩肩篇、其餘各一篇)。

正如書名,這的確不是一本教你逛博物館的指南(所以也不算甚麼「逛館心法」),只是喜愛博物館的人,對「博物館」的反思。

近年世界各地(尤其西方國家的)博物館捲入不少爭議,由如何公平反映殖民時代的史實而不流於片面歌頌帝國和征服,到殖民時期取得的藏品是否正當、要不要歸還,都引發左右大混戰。左翼有時囿於政治正確,甚或矯枉過正﹔右翼卻慣於擁抱舊思想,容易變成無論好醜善惡一味死攬。(當然香港有些右翼網民就更離奇,自己移民外國卻支持反移民政黨,以榮譽白人自居,對方同樣厭惡自己卻渾然不覺。)

書中文章介紹的大多是香港以外的博物館,其中又以台灣和歐洲(含英國)居多。介紹歐洲而非美加的博物館,除了因為歷史上博物館於歐洲興起,亦可能因為編者的朋友圈子多在歐洲(這一波移民潮大多都是去包括英國在內的歐洲各國)。

為何不講本地博物館﹖其實有,其中一篇主題是,另外一篇也有旁及。讀過你就知道—或者其實不讀你也猜到—為何十幾篇文章都不多談本地的事,畢竟還可以評說的已經不多了。多寫幾篇說不定就會惹上某些只顧刷鞋不顧本地利益的好事之徒呢。

---

筆記,或挑骨頭﹕

p.66 「此書是博物館學重要著作,它解釋了博物館作為學術機器,如何協助政府理解殖民地種族的特性,包括以西方角度研究當地收集的物品,來理解他們的文化或文明度。」

這當然是事實,但也是無可避免。就算我們突然發達,建一間博物館,收藏和展示方式也會反映我們對藏品(及其來源)的理解,因為人類總是會自我中心。減輕這種盲點的唯一方法是增加對話,書中有一些有趣的嘗試,例如找舊殖民地的學生就藏品寫「另類說明」。

p.122 「像所有關於二戰納粹大屠殺的電影,集中營博物館所展示的「警世真相」(彷彿無造作,但以刻意堆砌的巨量衣物造出一種視覺震撼),是一個有意識地經營的歷史論述。」

我不懷疑館方有意識去營造震撼,但其實那些遺物是否有需要「刻意」堆砌﹖畢竟我們見到有關集中營的舊照片,就是解放後盟軍發現裡面堆滿了猶太人的遺物。就算館方重新砌成一堆,也不過是還原罷了。

p.138 「換另一個角度,如果這麼多年的歷史教育是有用的話,德國的猶太社區就毋需動用重重保安。」

1. 作者說德國未能「平衡」討論相關問題,但正因為納粹餘毒尚在,所以更難「平衡」討論,否則就有為納粹「平反」之嫌。

2. 當然西德式歷史教育的不足之處,西方作者亦有討論。可是單憑「有新納粹和反猶分子存在」就當成「教育無用」,那又未免過於嚴苛。世上永遠有毫無良知的人,亦永遠有過分偏激的人(無論左右皆然),而這類人的影響力遠遠比他們的人口比例高得多。如果要教到這類人完全沒壞影響才算有用的話,那麼教育永遠是沒用的。

歷史教育令大部分明白納粹之惡和德國在當時的問題,知道今天不能再容忍納粹重來,已經在起作用。只能說教育制度總有不足、亦永遠有些人教而不善。

p.191-192 某程度也是在下的心情,不亦悲乎。

p.207 「臺灣,應該是全世界最高舉「國立」的政治實體,四處都是「國立XX大學」、「國立XX博物館」、「國立XX運動場」等,但我們都明白越煞有介事,越代表背後的虛弱和不自信」

這評語如果放在另一些地方可能恰如其分,但這裡卻有點捕風捉影。

因為臺灣之所以多「國立」,就只代表很多設施都是由中央政府管轄而已。把中央政府直轄的東西叫「國立」,國民政府還在大陸時代已是如此(例如抗戰時就有「國立西南聯合大學」),並非因為自身外交承認不足才這樣叫。相對而言如果是市/縣管就會是「市立」或「縣立」,日本也是這樣叫的(他們甚至有「町立」)。

別忘記台灣本來還有很多「省立」機構,只是因為省虛級化,省政府消失後這些設施大部分都改由中央接管,於是就變成滿街「國立」了。你只要記得很多本來都叫「省立XX」就不會覺得有甚麼奇怪。

沒有留言:

發佈留言